事務所など業務用でよく使われている直管型蛍光灯のFL40W。

これのLED化を最近多く行っております。

ところがこの直管タイプのLED化はちょっと注意が必要です。

電球のように、ソケットが同じだからと、すぐには交換できないのです。

蛍光灯の器具の中には安定器と呼ばれる部品が内臓されています。

これによって高電圧を発生させ電子を放っているのです。

蛍光灯の中を電子が飛び交っていてこれが光って見えるのです。

ところがLEDは直流と呼ばれる電流を使っています。

ご存じのように、蛍光灯の器具は交流です。 これを直流に変換しなければLEDは光らないのです。

(ちなみに電球型は、あのヒダヒダ部に直流変換機が内蔵されています)

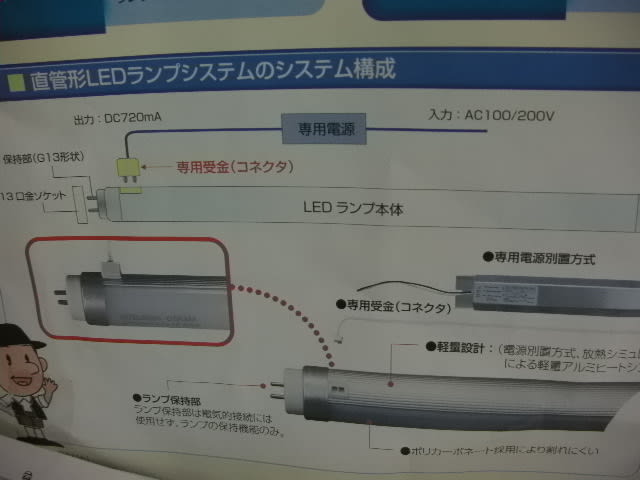

一般的に大手のメーカーさんから発売されている直管型LEDは、この直流変換機とランプは別になっています。

ところが、ネットで流通しているメーカーさんのは、電源内臓型をウリに販売されています。

この点をよく質問されます。

なぜ、大手メーカー製はLEDと電源が分かれているのか?

蛍光灯のピンが両端にある口金の規格はG13と呼ばれています。

この口金は、ランプを支える用途と、電気を流す2つの役割があります。

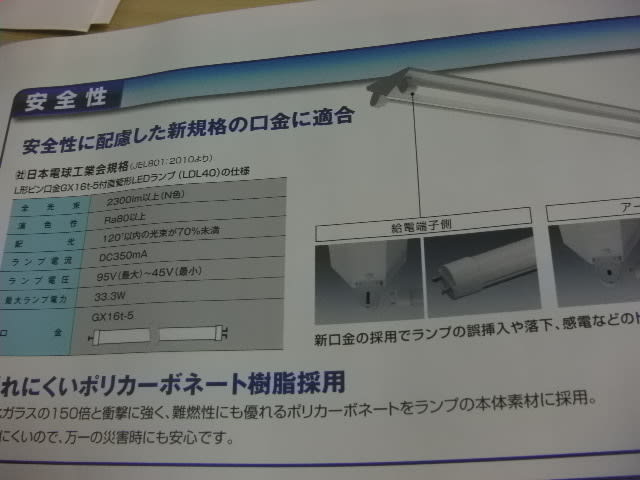

実は、このG13という規格には500gまでという重量制限があります。

電源内臓タイプは当然重くなります。 もちろん各メーカーはこれ以内の重量に抑えてありますが、従来の蛍光灯に比べて重くなるので、不安があります。

この辺が大手メーカーさんは嫌っているのでしょう。

この細いピンだと心細い気がしますね。

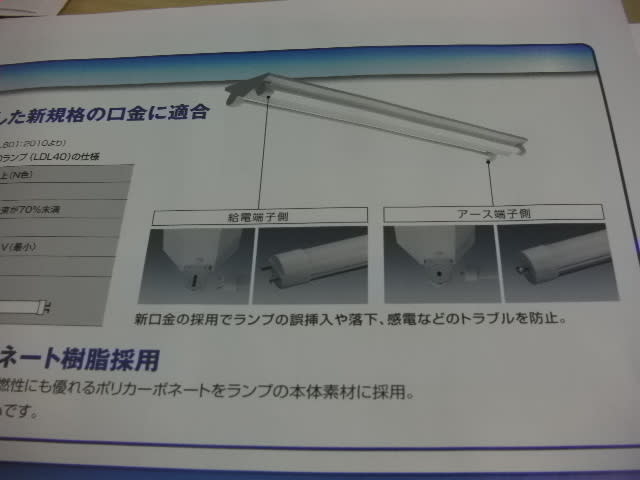

もう一つは電流を流す端子の問題。

我々がよく、蛍光灯が点灯しない という事で訪問すると、端子の接触不良というのがよくあります。

今まで使っていたG13の口金をそのまま流用というのは、大手メーカーさんはリスクが多すぎます。 クレームの元です。

そこで、口金も新しく交換するような仕様になっているのです。

また、LEDが切れたら、ランプだけを交換できるか? と聞かれます。

ここがLEDの考え方の違うところ。

LED器具を構成している器具の中で、壊れる場所は電源部です。LEDという発光ダイオードはあまり壊れません。

LEDが壊れる前に、電源部のコンデンサーが壊れるのです。

一般的に10年と言われているのは、LED(発光ダイオード)の寿命じゃなくて、電源部のコンデンサーなのです。

もしかしたら、10年後 私の仕事は『LEDはそのまま使えるから、中の電源を交換しますね』

なんて言ってるかもしれません。

読んで頂きありがとうございます。

以下のバナーを押して頂くと、私の励みとなります。

![]() にほんブログ村

にほんブログ村

![]() にほんブログ村

にほんブログ村

ご協力ありがとうございます。